僠僄儞傪棷傔傞傾僀儃儖僩偼侽丏俆儈儕偺恀鐹慄偱嶌傝傑偡丅

僠僄儞偼愡栺偟偰巊偄傑偟偨偑嵟廔揑偵偼懌傝側偔側偭偨偺偱丄搶媫僴儞僘偱傾僋僙僒儕乕梡偺傕偺傪攦偄傑偟偨丅

挿偝傪寛傔傞偨傔偵丄摵慄偱嶌偭偨僐偺帤宆偺栬嬶傪巊偄傑偡丅

崟巺偼侽丏俈俆偱偡丅

僩僢僾僔儏儔僂僪傕侽丏俈俆偱丄僩僎儖儞僔儏儔僂僪偺傒侽丏俆偱偡丅

敀巺偼儈僔儞巺傪巊偄傑偟偨丅壔慇傛傝柸偺傎偆偑埖偄傗偡偄偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅

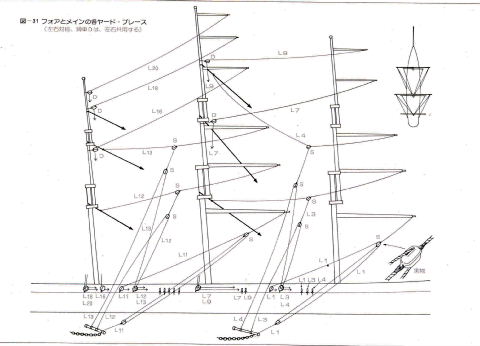

儔僯儎乕僪偼侽丏俆偺崟巺偱丄曅懁偺俆杮傪庁傝巭傔偟偰偐傜斀懳懁偺俆杮傕庁傝巭傔偟偰丄儅僗僩偑悅捈偐偳偆偐妋擣偟傑偡丅

儅僗僩偼愙拝偟偰偄側偄偺偱嵍塃偺儔僯儎乕僪偺掲傔嬶崌偱挷惍偱偒傑偡丅

儔僯儎乕僪偺壖巭傔偼丄僨僢僪傾僀偺嵟屻偺寠偵丄巺傪捠偟偨忋偐傜捾梜巬傪嵎崬傓偲娙扨偱偡丅

儘傾儅僗僩偺僗僥僀偼敆椡傪弌偡偨傔侾丏俆偺扂巺傪僾儔僇儔乕偺崟偮傗徚偟偱愼傔偨傕偺傪巊偄傑偟偨丅

僩僢僾儅僗僩偼侾丄僩僎儖儞偼侽丏俈俆丄儘僀儎儖僗僥僀偺傒侽丏俆偺崟巺傪巊偄傑偡丅

侾丏俆埲奜偼働僶張棟嵪偺僀僞儕傾惢崟巺傪峸擖偟傑偟偨丅

偡傋偰堦條偵彮偟偨傞傑偣偨偐偭偨偺偱偡偑丄偆傑偔峴偒傑偣傫偱偟偨丅

僔儏儔僂僪傗僶僢僋僗僥僀傛傝傕僗僥僀偼庛偔挘傜側偄偲儅僗僩傪慜懁偵嬋偘偰偟傑偄傑偡丅

偦偟偰儎乕僪傪堷偭挘傞摦嶕偺僽儗乕僗偼峏偵庛偔挘傜側偄偲丄愭偵挘偭偨僗僥僀傪偨傞傑偣傞偙偲偵側傝傑偡丅

偦偺偨傔丄僔儏儔僂僪偼寢峔嫮偔挘傞偙偲偑昁梫偩偲敾傝傑偡丅

丒丒丒傕偭偲傕巹偺応崌偼僨僢僪傾僀偑僾儔僗僥傿僢僋偱嫮搙偵栤戣偑偁傞偨傔嫲傞嫲傞挘偭偰峴偔偲偄偆嶌嬈偵側傝廫暘側挘椡傪偐偗傞偙偲偑弌棃傑偣傫偱偟偨丅

偨傞傑側偄傛偆偵挘傞偨傔丄僕僽偐傜巒傔偰丄嵟屻偵慏懱懁偺棷傔埵抲傪寛傔傑偡丅

昫偺屌掕朄偼柪偭偨偺偱偡偑丄僉儍僢僩僿僢僪偺僂僀儞僠偼嶌傟側偐偭偨偨傔丄昫偺嵔傪暿偺嵔偱僉儍僢僩僿僢僪偵掁傞偟丄昫偺愭偼儘乕僾偱儃儔乕僪偵屌掕偟傑偟偨丅

嵍忋偼侽丏俆儈儕偺恀鐹慄偱嶌傝丄嵍壓偺扨妸幵偵寠傪捛壛偟偨偲偙傠偵偔偖傜偣偰屌掕偟傑偡丅

塃懁偑姰惉偱偙偺屻崟偱揾憰傪偟傑偡丅

儕僼僩偱儎乕僪傪捿傞偡偺偱偡偑丄悈暯偵屌掕偡傞偨傔丄暿偺巺偱慏懱傪塈夞偟偰儎乕僪傪壖偵巭傔傑偡丅

悈弨婍傪巊偭偰悈暯傪弌偟偰偐傜丄儕僼僩傪挘偭偰悈暯偵屌掕偟傑偟偨丅

價儗僀僺儞傊偺屌掕嶌嬈偑崲擄傪嬌傔傑偟偨丅

墱偺曽偵偁傞價儗僀僺儞偺応崌嵟埆偱偟偨丅

愭偺嬋偑偭偨僺儞僙僢僩傪俀杮嬱巊偟偰巺傪僺儞儗乕儖偵姫偒偮偗偰丄栘岺儃儞僪偱屌掕偟傑偡丅

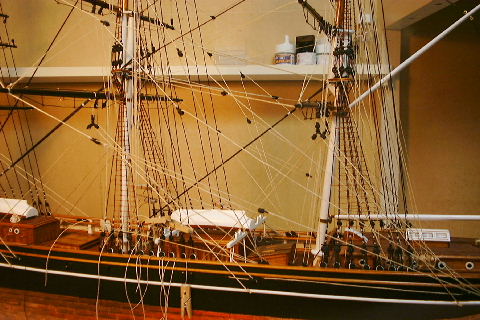

幚慏偺幨恀傪尒偰丄妸幵偺抂偼僽儖儚乕僋奜偵屌掕偟丄儘乕僾偺抂偼僽儖儚乕僋偺寠偐傜慏撪偵摫擖偟傑偟偨丅

儘乕僾偺梋暘傪懇偹偨傕偺傪奜懁偵悅傜偟偨偺偱偡偑丄幚嵺偼慏幒偲僼傽僀僼儗乕儖偺娫偵棫偭偰憖嶌偡傞偺偱偁傟偽撪懁偵悅傜偡偺偑惓夝偩偭偨偐傕抦傟傑偣傫丅

偳偪傜偵偟偰傕僼傽僀僼儗乕儖偲慏幒偺娫偑嫹偡偓偰恖偑捠傟傞偺偐晄巚媍偱偡丅

幨恀偼丄儘乕僾抂傪懇偹偨傕偺傪捾梜巬偱墴偝偊丄僙儘僥乕僾偱彴偵屌掕偟偰姡憞傪懸偭偰偄傞偲偙傠偱偡丅

僟價僢僩傗庤偡傝偼丄幚慏偱偼敀揾憰偱偡偑丄柾宆偱偼恀鐹偺怓偑丄栘嵽偺拑怓偲椙偔崌偆偨傔偦偺傑傑偵偟傑偟偨丅