|

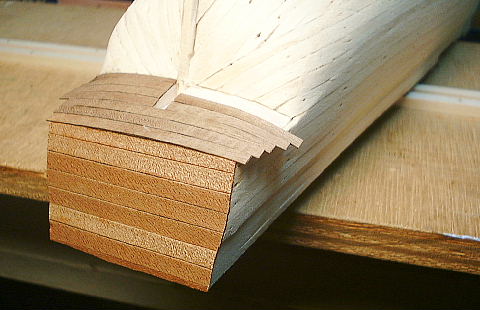

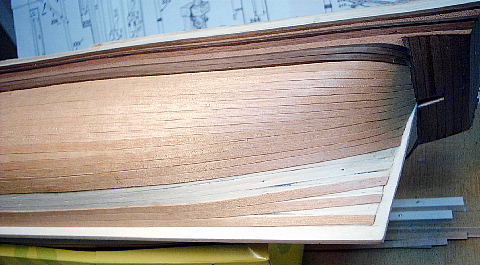

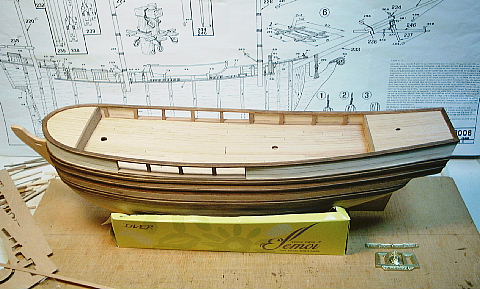

船体全体にサンドぺーパーをかけた後、船体の上張りに移ります。 船尾楼外壁にマホガニーとウオールナットを張ります。 |

|---|---|

|

船首と船尾隔壁にウオールナットを張ってから仮付けします。 ブルワークの内側はフレームの支柱をそのまま使う予定で薄く削りましたが見栄えが悪く、やはりほかの材料で改めてつけることにします。 |

|

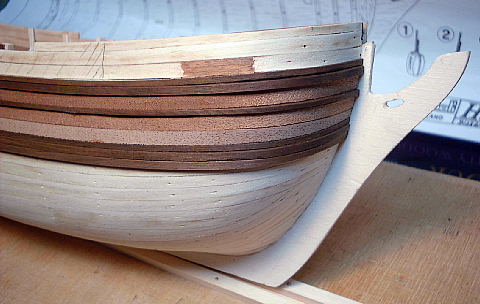

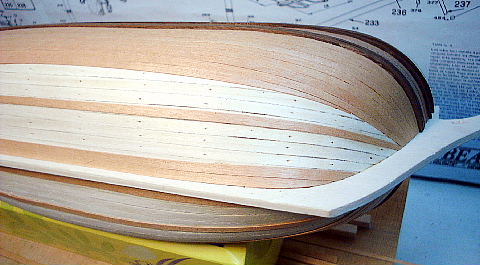

上貼りを進めます。 ウオールナットの2×3は肉厚が厚いため曲げにくいです。 半田ごてで焦げる寸前くらいに炙ります。 |

|

ウオールナットの間に0.5ミリのマホガニーを貼り、さらに2×3のウオールナットです。 ウオールナットを曲げると、横から木の繊維がはみ出し、これをカッターナイフで削るとガタガタになって、合わせ目に隙間が出来てしまいます。 |

|

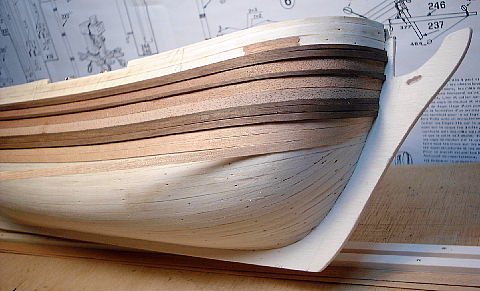

船尾の部分です。 最後の曲げがやりにくいため、ウォールナットの曲げる部分の2×3を1×3位に削りました。 何とか曲がりました。しかし、一部で折れかけて盛り上がってしまいました。後で修正です。 |

|

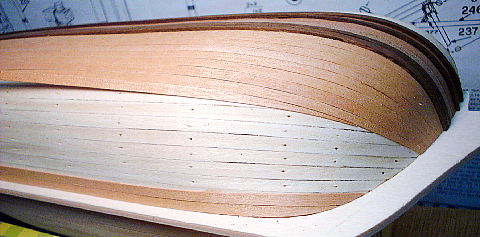

その下はタンガニーカの0.5ミリです。この材料は柔らかいので水にも漬けず、炙りもせずに貼ることが出来ます。 ただし、下貼りのとき失敗したように両端に届かない貼りかたでなく、出来れば船首から船尾まで連続した貼り方をしたいので、板の幅をミニかんなでかなり削りました。 |

|

船主側の端は先端4センチほど上側をかんなで削ります。 写真の上部のマホガニー材が、左右でグイチになっているのはケアレスミスで、貼ってから気が付きました。 瞬間接着剤のためやり直しはあきらめて、舳先レールで隠れることを祈ることにしました。 |

|

船尾側も12センチくらい手前から細くしていきます。 かんなで削るときに、左右に使う材料を一度にペアで削ればよかったのに、面倒なのでばらばらで削り、そため写真のように左右対称になりませんでした。 |

|

そろそろ下から貼ってゆこうかなと思います。 |

|

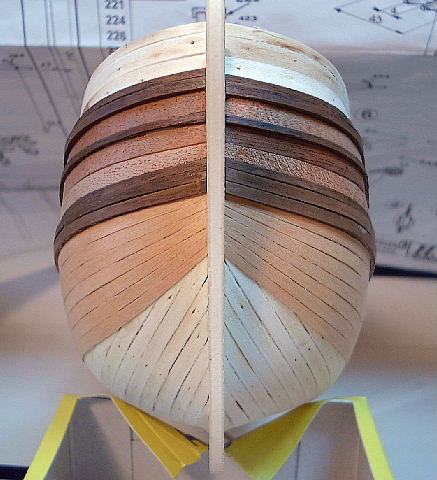

下から2枚貼りました。 貼ってみると、下側は舳先側を細く削らないほうが素直に貼れることがわかりました。 上側の先端はもっと細くしないと追いつきません。 止む無く途中で消えることに。 |

|

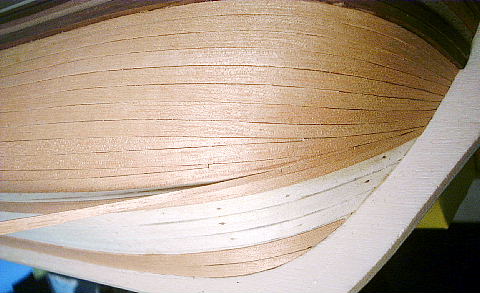

端から順に貼って行ったのでは、先で無理を少なくするために今どの程度細くする必要があるのか判らないため、中間に1枚無理なく貼れる様に貼ってみました。 これが後でやっかいなことに・・。 鉛筆でケガク程度にするべきでした。 |

|

上から貼って行くと、さっき貼った中間の1枚に到達します。 当然その手前では、板の幅より小さい隙間が残ることになり、その隙間にあわせてピッタリの板を削り出さないといけません。 根気の要るところです。 |

|

船尾側の下側は三角形の隙間ができます。 後で埋めます。 |

|

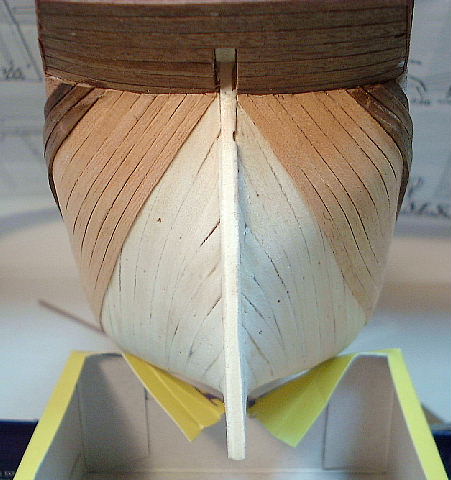

やっと船体は貼り終りました。 キールに同じタンガニーカの材料で上張りします。 張る方向は解説がなかったので、適当に決めました。 |

|

瞬間接着剤でどんどん貼ります。 |

|

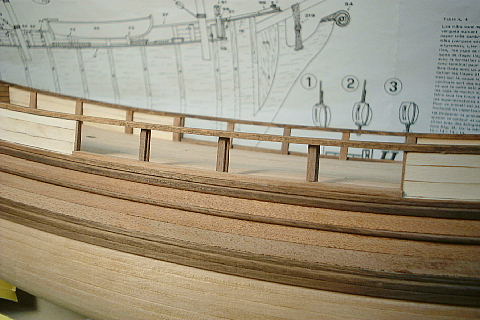

キールの次は、ブルワークをかえで材で上張りします。 板の幅が下張り材と同じなので、継ぎ目が重ならないように幅を少し削りました。 |

|

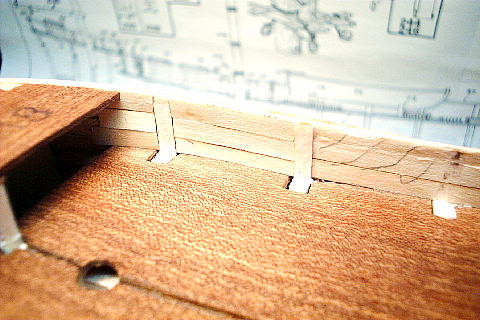

ブルワークの内側も余ったかえで材で貼ります。 このときフレームの支柱を取り去って、別の材料で支柱を作ることにしましたが、支柱を取ってしまうとブルワークがぶらぶらになります。これはブルワークが板厚1枚分内側に入っているため、下の船体とつながっていないからです。 そこで、内側に貼るかえで材の厚み(0.5ミリ)だけ残して支柱を削ることにしました。 |

|

向かって左は削る前、右は削った後です。 |

|

削った支柱を避けるようにして内側にかえで材を貼ります。 ちょうど面一になるようサンドペーパーで仕上げます。 |

|

フレームNo。4〜8の間のブルワークを切り取ります。 エクザクト鋸で切りますが、垂直が出なかったためやすりで修正しました。 |

|

手すりを付ける前に甲板材を貼った方がやりやすいと考えて、そうすることに・・ タンガニーカの甲板材の側面を直角に仕上げるために、固定治具を作りました。 実際には側面を削ると、この面に鉛筆でタールの感じを出すために黒く塗ったのが見えなくなり、この面の両側の角をペーパーで落とすとうまく行きました。 |

|

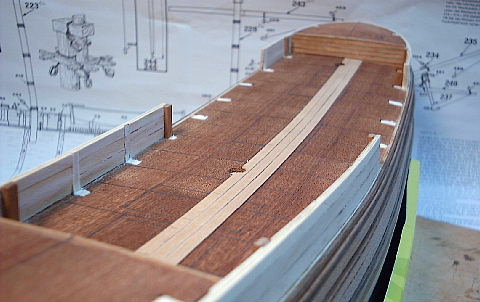

軽く各面にペーパーをかけてから、側面を鉛筆で黒く塗ったタンガニーカ材を貼ります。 中央部分はハッチがあるため、継ぎ目なしに貼ります。 木工用ボンドを使いました。 |

|

中央部以外は80ミリの長さに切ったものを使います。 |

|

継ぎ目をずらすパターンはこのようにしました。 ブルワークの切り欠き部まで張り詰めます。 |

|

ブルワークの切り欠き部の縁には2×4のウォルナットを貼ります。 次に手すりですが、舳先の曲がりがきついため、説明書では材料をいくつも張り合わせて作るよう指示がありましたが、高島屋の店員さんに聞いたところ「やわら木」という薬品処理をした材料を教えてもらいました。 確かに曲がりやすく、そのままでもかなり曲がりますが、やはりカーブの強いところは水で塗らして半田ごてで炙って曲げました。 |

|

うまく曲がって喜んで、戻らないうちにとあわてて瞬間接着剤で付けた後で、色を塗っていなかったことに気づきました。 この状態でステインで着色しました。 |

|

残りの部分は木工用ボンドでつけました。 木工用ボンドでは約10分間固定しなければならず、手以外の固定法の無いところでは瞬間が良いと思います。 |

|

内側から削り取ったフレームのあとに手すり支柱をウオルナット2×4で付けます。 そのままだと、手すりに接する所で手すりと面一になるので、上方に向けて厚みを細く削りました。 |

|

外側からその補強をウオルナット1×2で付けます。 |

|

ウオルナット2×2でウオーターウエイを付けます。 コーナー部分はアールをとりました。 ブルワークの切り欠き部では外側の下枠材とウオーターウエイの上面が段差がつかないように削りました。 |

|

船首と船尾の甲板に、甲板材を貼ります。 主甲板側のエッジは、説明書の2×4を1×2のウオルナットに変更しました。この方が段差が無く、階段を下りるときにけつまずかなくて良いと思います |

|

一応甲板が貼り終わりました。 |

|

次に船尾楼飾りと船尾楼窓枠です。 これは金属(多分亜鉛)のダイキャストなので、パーティングラインが盛大に盛り上がっています。ヤスリで根気良く削ります。 削った後は再塗装するため遠慮なくやります。 |

|

船尾楼飾りの幅が、船尾の上側より少し狭いことが判明。1×2の木片を接着して幅を継ぎ足します。 |

|

慎重にサンドペーパーで削り、いかにも船尾楼飾りの延長であるかのように整形します。 ゴールドで塗装すればこのとうり。 |

|

甲板に釘目を入れます。 Hの鉛筆で慎重にクリクリ(少し回転)します。 |

|

船尾楼を接着し、それに続けて2×4のウオルナットで縁取りします。 次に窓枠を付けますが、窓から船尾の板が見えると興ざめのため、穴を開けます。穴の側面はマジックで黒く塗りました。 |

|

船尾楼窓枠には1×1の檜材にステイン塗装したもので上下の窓枠を作り、そこに裏からプラ板を接着します。 接着は、瞬間を使うとプラ板が曇るためセメダイン・スーパーXクリアを使いました。 |

|

今度は、プラ板に縦桟を接着してゆきます。 |

|

最後の横桟をつけて完成です。 |

|

こんな具合に取り付けます。 |

|

舵はヒンジの金具が入る部分を整形し、外側をウオルナットの0.5X4で張ります。 |

|

ヒンジは鉛のように柔らかい金属のダイキャストで簡単に整形できます。 ヤスリでバリを落としゴールドで塗装しました。 |

|

船尾楼腰板固定材を作って接着します。 ウオルナット2×4で作ります。 |

|

舳先レールは金属の鋳物のため、 バリ取りをして、船体と接する部分は平面に仕上げます。 |

|

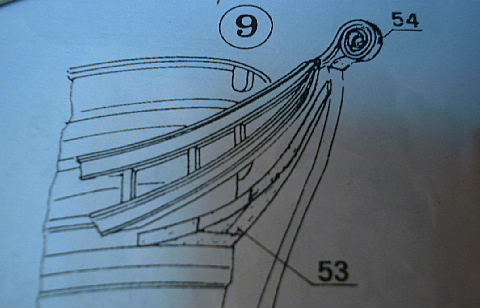

底材をウオルナット2×4で作ります。 図面でも形状は良くわかりません。 |

|

この図53だけを頼りに作ります。 |

|

2×4のウオルナットを貼り付けて、それらしい形にしてゆきます。 |

|

ナイフとヤスリとサンドペーパーで仕上げます。 |

|

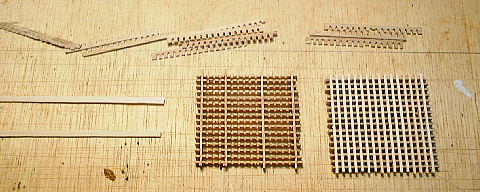

格子を組み立てます。 櫛型の部材同士を組み合わせる指示でしたが、足りなくなると困るので片方を、1×2の材料があったのでこれで間に合わせました。 |

|

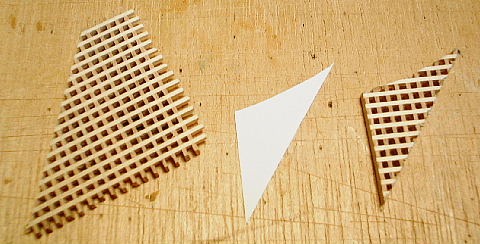

型紙を作り、船体とレールの間に入るように格子を切り抜きます。 |

|

仮組みして見ました。 舳先とバウスプリットの間にロープを結ぶため、接着は後にします。 |

|

緊急事態発生! 雨の湿気で手すりが外側に大きく曲がり始めました。 |

|

中央で切断してつなごうかと思いましたが、とりあえずはた金で強制。 何か良い方法は無いでしょうか。 |

|

2週間はた金で固定しましたが、外したとたんに元通り。 あきらめて切断しました。 |

|

曲げを少し伸ばして、カット面が合うようにペーパーで擦ります。すると擦った分だけ長さが足りなくなるので、船体に使った0.5の板をはさみます。 |

|

接着し、ペーパーで仕上げてからステインを塗りました。 継ぎ目は分かりますが仕方ありません。 |